どんな時でも、

私たちを癒やしてくれる地域の自然。

その恩返しをするために

TOYOTA SOCIAL FES!!が、今年も開催されます。

楽しみながら自然を守るという想いのもと、

2012年に日本全国47都道府県で始まったこの活動。

12年間で10万人以上の方に参加いただきました。

みんなで地域に集まって、自分たちの手で。

さぁ、自然を守るを、一緒に楽しく。

TOYOTA SOCIAL FES!! Presents

東奥日報社/デーリー東北新聞社

【TSF!!2022】青森開催

11月3日「~青森環境保全プロジェクト~」が開かれました。このイベントの目的は国指定の特別名勝・天然記念物の奥入瀬渓流について現在の自然環境を学び「苔(コケ)の日本三大聖地」でもある奥入瀬の苔をモチーフにしたひょうたんランプを制作することで、その自然をより身近に感じてもらうことです。今年は時勢に応じオンライン配信のみでの開催となりました。

奥入瀬渓流の豊かな生態系を教えてくれたのは、元プロレスラーで十和田市にある奥入瀬モスボール工房代表の起田高志さん。毎朝の渓流散歩では、苔を集めて巣を作るカワガラスや甘い香りを漂わせるカツラの葉などに新たな発見が絶えないといいます。中でも苔は約300種類が生育し、色や形、触り心地の違いを確かめるたびに心揺さぶられるそうです。

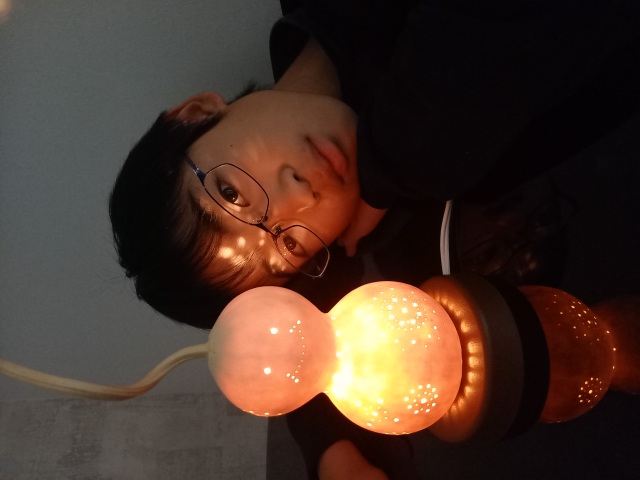

起田さんは苔の模様を描いたひょうたんランプの作り方も説明。素材のひょうたんは起田さんたちが1年がかりで乾燥させているそうです。奥入瀬の苔で代表的な丸い胞子体がかわいらしいタマゴケや、苔が胞子を飛ばす様子を表したランプのデザインなどを解説。きれいな穴の空け方を実演し、LEDランプにかぶせてスイッチを入れると幻想的に光りました!

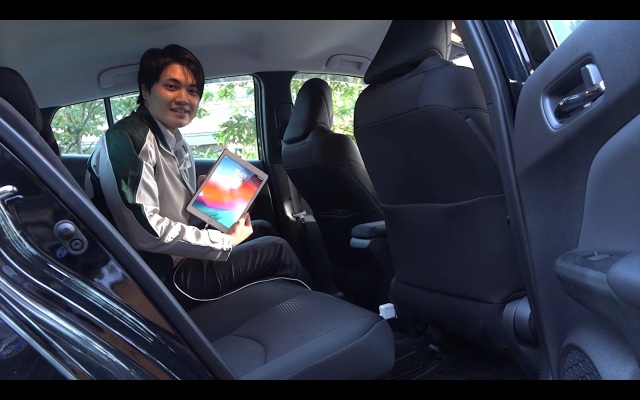

県内トヨタ販売店のご協力の下、プリウスから給電してひょうたんランプを光らせる実演や、災害時に車の電気で家電を使う方法も紹介されました。参加者は奥入瀬の自然や給電車両にまつわる計10問のクイズ大会も楽しんでいました。

参加者からは「ひょうたんランプ作りを通して環境についても興味を持つことができました」といった声が寄せられました。今回のプログラムを通して、奥入瀬渓流の生態系や見どころについて関心を高めてもらえたようです。かけがえのない貴重な財産である青森の自然はいつまでも守っていきたいですよね。ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました!

◆主 催:東奥日報社

◆協 力:奥入瀬ランプ工房

【TSF!!2022】青森開催

9月11日、オンライン配信にて「TOYOTA SOCIAL FES!! Presents~青森環境保全プロジェクト~」が開催されました。このイベントの目的は青森を取り巻く水辺環境について学習し、美しい自然を未来に残すために自分に何ができるのかを考えることです。今年は時勢を鑑みオンライン配信のみでの開催となりました。

オンライン上での開会式が終わり、国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所 八戸出張所 所長 星さんによる講演からこの日のプログラムがスタートしました。講演内容は馬淵川のゴミの不法投棄についてです。これまでどのようなゴミが、どんな場所に不法投棄されてきたのかを学習し、星さんが出題するクイズを解いて川に関する理解を深めました。

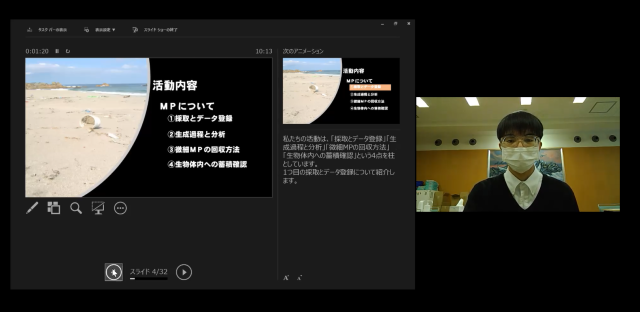

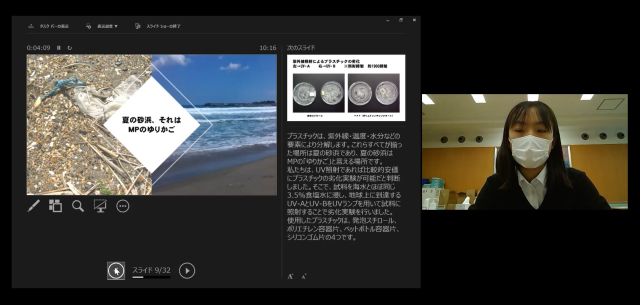

星さんによる講演が終わった後は、八戸工業大学第二高等学校・附属中学校の生徒の皆さんがマイクロプラスチックについての活動報告をしました。報告者は阿部蒼大さん、中村奏良さん、田多美空さん、石亀涼祐さんの4名です。報告を通してマイクロプラスチックが生態系に与える影響や、私たちの生活を豊かにしているプラスチック製品が逆に生活を脅かす可能性があることを知りました。近年マイクロプラスチックがなぜ環境問題となっているのか。その理由を学びつつ、身の回りにあるプラスチック製品の扱い方を考えさせられる貴重な機会となりました。

今回のプログラムでは馬淵川のゴミの不法投棄問題やマイクロプラスチックが私たちに及ぼす影響について学習しました。こうした水辺の問題を解決するために自分にできることはないか、普段から考えながら生活していきたいですね。

◆主 催:デーリー東北新聞社

◆共 催:特定非営利活動法人 循環型社会創造ネットワーク(CROSS)

◆後 援:国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所

◆協 力:青森県環境教育促進協議会、八戸工業大学第二高等学校附属中学校