どんな時でも、

私たちを癒やしてくれる地域の自然。

その恩返しをするために

TOYOTA SOCIAL FES!!が、今年も開催されます。

楽しみながら自然を守るという想いのもと、

2012年に日本全国47都道府県で始まったこの活動。

12年間で10万人以上の方に参加いただきました。

みんなで地域に集まって、自分たちの手で。

さぁ、自然を守るを、一緒に楽しく。

TOYOTA SOCIAL FES!! Presents

北日本新聞社

【多様性のある森林を未来に残すために】

富山県でのTOYOTA SOCIAL FES!!は11月27日、富山県富山市の緑豊かな呉羽丘陵に位置する呉羽青少年自然の家で「持続的な竹林活用について考えよう!」をテーマにプログラムを実施しました。今年は新型コロナウイルスの影響で、オンラインで県内外から沢山の方々にご参加いただきました。途中、みぞれが降るなどあいにくの天気でしたが、豊かな自然や精巧な竹細工を眺めながら富山の竹林について考えました。

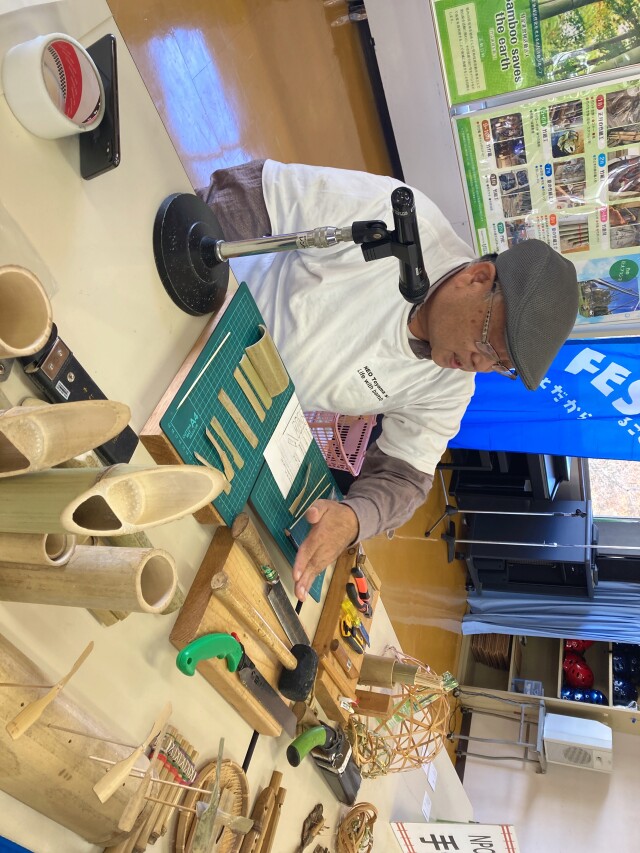

まずは富山県農林水産総合技術センター 森林研究所の大宮徹先生より、竹の生態や影響について学びました。富山駅から自動車で約20分にも満たない身近な場所で、竹林が周辺環境に影響を及ぼしています。今回はそのことを多くの人に知っていただくために実施しました。この日は実際の竹林から配信を実施。整備された竹林と未整備の竹林を見比べながら生態について学びました。また、NPO法人 Bamboo saves the earthの酒井隆幸代表より竹林活用の方法を学びながら、実際に竹とんぼづくりの様子も見せていただきました。

会場となった呉羽丘陵一帯は、もともと竹林が多いエリアではありませんでした。しかし1960年代には1ヘクタールに満たなかった竹林は、みるみる拡大を続け、2017年頃には約10倍の面積にまで広がってきました。竹は地下茎からタケノコが発芽・成長しますが、この地下茎が広範囲に広がることにより、竹林は急速に拡大するのです。このように生命力の強い竹は、管理を怠ると景観の悪化だけではなく、生態系にまで影響を及ぼしてしまいます。そのため、持続的な竹林活用を目指すには、竹林の管理が必須となるのです。

次は酒井代表より、竹林の整備や活用方法について学びました。竹林整備には十分な装備や正しい知識が必要となりますが、地道な努力が確実に成果を上げていることが紹介されました。また竹の活用方法についても紹介があり、強度と柔軟性がある竹は、工芸品だけでなく何メートルにもなる緒方ブランコなどにも活用されています(乗ってみたい!)。最後に酒井代表による竹とんぼ作りの実演も行われました。参加者の皆さんには事前にキットも送付しており、工作を楽しみながらご視聴いただけたのではないでしょうか。

このほか、給電車両の紹介動画も放映。ドライヤーや電子レンジといったワット数の大きな家電を使った実演を行いました。11月27日当日の富山市内はみぞれが降るほど冷え込んだ天候となるなど、冬の富山の寒さそのものでしたが、こういった熱源にも対応できる給電車両があるのは安心ですね。本来であれば、みなさんに会場に来ていただいて、実際に給電の仕方を見て、体験していただく予定でした。来年こそは、ぜひ皆さんと一緒に活動したいですね。

今回は竹林環境について学びましたが、近年の異常気象や大気汚染など、私たちが取り組むべき課題は山積みです。私たち、そして子どもたちの未来を守るために、身近に存在する問題を知り考えることが大切なのではないでしょうか。今回は新型コロナウイルスの影響で現地での実施は叶いませんでしたが、オンラインでの活動を通じて、一人でも多くの方が自然保護を意識をしていただけるように願っています。参加してくださったみなさん、ありがとうございました!