どんな時でも、

私たちを癒やしてくれる地域の自然。

その恩返しをするために

TOYOTA SOCIAL FES!!が、今年も開催されます。

楽しみながら自然を守るという想いのもと、

2012年に日本全国47都道府県で始まったこの活動。

12年間で10万人以上の方に参加いただきました。

みんなで地域に集まって、自分たちの手で。

さぁ、自然を守るを、一緒に楽しく。

TOYOTA SOCIAL FES!! Presents

北海道新聞社

道内でのさまざまな取り組みを通して環境の大切さや地域課題を考えるTOYOTA SOCIAL FES!!。13年目の今年も道内各所で計7回の活動を行いました。最終回は11月30日、釧路市で開催された「釧路でなにかが始まりそうな日。」の様子をご紹介します。初冬の澄んだ空気の中、年齢を問わず釧路を思う約60人が会場の釧路公立大学に集まり、これからの釧路を語り合いました。

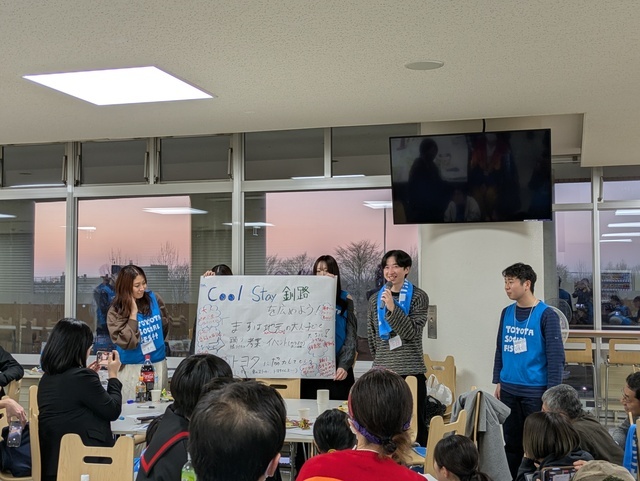

アイスブレイクの後、7組の登壇者による5分間のプレゼンテーションが行われました。釧路で実現したい企画や挑戦したいテーマが次々と披露され、参加者たちは真剣なまなざしで耳を傾けました。続くグループワークでは、興味のある登壇者のもとに参加者が集まり、大学内の各教室で対話を開始。年齢や立場を越えた多様な人々が、同じ目線で意見を交わし、価値観や経験が混ざり合う対話が生まれていきました。最初こそ緊張が残っていたものの、時間が経つにつれ会話や笑顔が広がり、会場全体が熱気に包まれました。

グループワークのテーマは、「アイデアを実際にどう動かすか」。必要な人材、実現までのプロセス、最初の一歩となるアクションなど、具体的な視点から深めていきました。最後には各グループが今後の展開や可能性を共有。発表を受けて参加者自身が「これから挑戦したいこと」を書き出すワークにも取り組み、一人ひとりが釧路での〝次のアクション〟を思い描く時間となりました。今回は室内型のワークショップ形式でしたが、互いの思いを受け止め合い、地域を良くしたいという気持ちが連鎖する、まさに「人の心を動かす活動」となりました。

閉会後も多くの参加者が会場に残り、名残惜しそうに交流を続けていました。初対面とは思えない自然なつながりが生まれ、運営関係者もその熱意に圧倒されるほどでした。「自分より若い世代が地域のために動いている姿に驚いた。また参加したい」「初めて参加したが、新しい視点に触れられてよかった。今回立ち上げたサークルにぜひ参加してほしい」などの声が寄せられ、関係者からも「意見の数もまとめる力もすべてがすごかった。志を持った人がこんなにたくさん釧路にいることを知れてよかった」との感想が聞かれました。一人参加の人が多かったにもかかわらず、閉会後には誰もが友人のように語り合い、実際に〝いつ・何を開催するか〟という宣言まで生まれた今回のイベント。釧路のこれからの可能性が力強く感じられる一日となりました。

◆主 催:釧路わかもの△カイギ実行委員会(釧路公立大学、一般社団法人ドット道東)

◆後 援:北海道新聞社、釧路市

◆企画制作:北海道新聞社営業局

自然に触れ、環境の大切さを学ぶクリーン北海道プロジェクト。14年目となる今年も道内各地で計7回の活動を行っています。第6弾は10月11日、帯広市の中央公園を拠点に実施。家族連れや学生など約35人が参加し、中心街の清掃を行いました。ゴミ拾いを通じて街の美化を実感するとともに、規格外の「もったいない野菜」について学び、食品ロス削減の大切さを考える機会となりました。

参加者は帯広中央公園を出発し、4班に分かれて帯広中心街の清掃を行いました。ペットボトルや缶、カップ麺の容器などが多く集まり、45リットル袋5袋分のゴミを回収しました。主催の帯広食べ歩きまち(株)は、日ごろから中心街のにぎわいづくりに取り組んでおり、清掃の合間には地域の飲食店や街の魅力を紹介し、参加者は説明に耳を傾けながら、街をきれいにすることの大切さと、地域に息づく魅力を改めて感じていました。清掃中は、笑顔で交流する姿も多く見られました。

清掃活動を終えた参加者たちは帯広中央公園へ戻り、規格外の「もったいない野菜」について学ぶ座学に参加しました。テーマは新得町産の人参「アロマレッド」。1シーズンで数万トンにも及ぶ規格外人参の現状や、生産者が抱える課題について紹介されました。参加者は熱心に耳を傾け、食の裏側にある〝もったいない〟の意味を考える時間に。学びの後には、規格外のアロマレッドを使った人参ステーキを試食。「甘くておいしい」「販売されている人参と変わらない」との声が上がり、味を通して食品ロス削減の大切さを実感するひとときとなりました。

帯広中心街での清掃活動を終えた参加者たちは、心地よい達成感とともに笑顔を見せました。帯広在住の参加者からは「普段歩いていると気づかないが、注意して見るとゴミの多さに驚いた」との声があり、遠方からの参加者も「初めて帯広のトヨタソーシャルフェスに参加したが、街のことを知れて楽しかった」と話していました。身近な環境を守ることの大切さを実感しながら、地域の魅力を改めて感じる一日となりました。未来へつなぐクリーン北海道プロジェクト。街への感謝とともに、これからも道内各地で活動の輪を広げていきます。

◆主 催:帯広食べ歩きまち株式会社

◆後 援:北海道新聞帯広支社

◆企画制作:北海道新聞社営業局

自然に触れ、環境の大切さを学ぶクリーン北海道プロジェクト。14年目の今年も道内各地で計7回の活動を行っています。第5弾は札幌市の藻岩山スキー場で実施。秋晴れに恵まれた9月27日、家族連れや大学生、環境保全に関心の高い市民など約80名が集まり、身近な自然とふれあいながら、清掃活動やきのこの観察を通して自然との共生を考える1日を体験しました。

札幌市の象徴でもある藻岩山は、年間を通して多くの登山客や観光客が訪れる人気のスポットです。しかし近年、登山道や駐車場では不燃ゴミなどが散見され、自然環境への影響が懸念されています。参加者たちはスキー場周辺を中心に清掃活動を実施。ペットボトルや缶などのほか、車の部品やスノーボードの板などの大きな不燃物も見つかり、45リットルの袋8袋分のゴミを回収しました。清掃後は「藻岩山きのこ観察会」によるきのこ勉強会。会場には藻岩山に自生するきのこ100種類以上が並び、スタッフによる特性や見分け方の解説に、子どもも大人も興味津々。きのこクイズで楽しく学びました。

活動の後半では、北海道大学モルックサークルの協力でモルック体験を実施。シンプルながら戦略性のある競技に、年齢を問わず夢中になる姿が見られました。「ルールは難しいけれど、やり始めると楽しい!」という声も。家族で参加した人も多く、「娘は、ゴミ拾いが楽しかった、きのこクイズで5問正解できて嬉しかったと言っていた。年齢を問わず、すごくいい経験ができた」「家族で楽しめたのが一番幸せ」といった感想も寄せられました。自然の中で学びながら体を動かし交流できる、心温まるひとときとなりました。

清掃を終えた登山道や駐車場はすっかりきれいになり、スキーシーズンに向けて準備万端。参加者たちは心地よい疲れの中にも満足感をにじませ、「また来年も参加したい」と笑顔を見せました。「自然と触れ合いながら環境を守る意識が高まった。こうした活動が、札幌の豊かな自然を次世代につなぐきっかけになれば」と関係者は話します。ふるさとの自然を守り、未来へつなぐクリーン北海道プロジェクト。山の恵みに感謝しながら、これからも道内各地で活動を続けていきます。

◆主 催:エコチル事務局

◆後 援:北海道新聞社

◆協 力:北海道スクエア株式会社、藻岩山きのこ観察会、北海道大学モルックサークル

◆企画制作:北海道新聞社営業局

さまざまな取り組みを通して自然にふれあい、環境の大切さを学ぶクリーン北海道プロジェクト。14年目を迎える今年も、道内各地で計7回の活動を行います。第4弾は、道南を代表する観光地・函館湯の川地区。北海道三大温泉郷の一つでもある湯の川温泉を舞台に、訪れる人が気持ちよく過ごせるよう清掃活動に取り組みました。

地元の恒例行事「湯の川温泉花火大会」は、毎年多くの観光客や市民を楽しませてくれる夏の風物詩です。しかし終了後の会場には、飲食物の容器やペットボトルなどが散乱。これまで湯の川温泉旅館協同組合が中心となって清掃を続けてきましたが、人手不足が課題でした。約10年前からTOYOTA SOCIAL FES!!がこの活動に参加し、作業人数は倍増。地域に欠かせない取り組みとして継続されています。今年も花火大会翌日の8月24日、晴天のもと多くの参加者が集まり、夏の陽気に負けない熱気に包まれながら活動がスタートしました。

地元在住者を中心に116名が参加し、海岸や温泉街は、青いビブスを着たボランティアで埋め尽くされました。火ばさみとゴミ袋を手に、班ごとに分かれて散乱したゴミを一つひとつ拾い集めます。花火大会翌日の街にはたばこの吸い殻やビン、花火の残骸などが散乱。拾い集めた大小様々なゴミの量は1時間ほどで45ℓの袋100袋分になりました。

海岸や温泉街で熱心にゴミを拾う参加者たちの姿は、多くの市民の目を引きました。参加した函館市の野崎未結さん(14)は「初めて参加しましたが、ゴミの多さに驚きました。ぜひまた参加したいです」と話します。若松想人さん(20)も「花火大会の後の現状を実感しました。学びが多く、今後も続けたい」と感想を寄せました。地域に貢献できた喜びと達成感に包まれながら、環境を守る意識がさらに高まった今回の活動。ふるさとの自然を次世代へつなぐため、一人ひとりの力が大きな原動力となっています。クリーン北海道プロジェクトは、これからも未来に誇れる環境づくりを進めていきます。今後の取り組みにもご期待ください。

◆主 催:湯の川温泉花火大会 実行委員会

◆後 援:北海道新聞函館支社

◆企画制作:北海道新聞社営業局

自然に触れ、環境保全について考えるクリーン北海道プロジェクト。14年目を迎える今年も道内各地で全7回の活動を行っています。第3弾は湧別川河川敷での清掃活動や、生き物観察、川遊びなどを通じて自然を楽しく学びました。北見山地の天狗岳を源にオホーツク海へ注ぐ湧別川は、流域に原生的な自然が多く残る貴重な河川です。雨天により順延して迎えた8月3日、家族連れなど60名以上が集まり、朝から笑顔と活気に包まれました。

午前は河川敷の清掃からスタート。日頃の地域活動の成果か、落ちていたゴミはごくわずかで、「少なくて驚いた」「普段からきれいに保たれている証拠」との声も聞かれました。清掃後は、魚や水生生物の採取・観察を実施。網で魚やエビを捕まえ、種類や特徴を学びます。中には、きれいな川にしか生息できない生物もいて、参加者は感心しきり。さらに水質調査も行い、透明度や水温、pHなどを計測しながら川の環境を守ることの大切さを実感しました。

午後は川遊びと自然観察の時間。川釣りやカヌー体験では、岸辺から眺める風景とは違う視点で自然を楽しみます。植物観察では、川辺の植物や虫たちの生態も観察しました。水に足を浸すとひんやり心地よく、夏本番の空気と相まって五感を通して大自然を味わえるひとときとなりました。「昨年は地元の川にエビやカニがいることを知って驚きました。今年はヤツメウナギを見つけることができ、また新たな発見ができました。普段はなかなか子どもと川で遊ぶ機会がないので、このような催しは本当にありがたいです」と、2年連続で参加した荒井康さん(43)は話します。

日陰の少ない炎天下にもかかわらず、夢中で活動した参加者たち。講師の解説を聞きながら、普段触れない虫や魚、植物に触れ、川と深く関わる時間を過ごしました。「ゴミがほとんどなかったのは、この地域の方々が湧別川を大切に守っているからこそ。こうした活動を継続していくことが、次の世代へときれいな川を引き継ぐ力になると思います」と関係者は語ります。湧別川で過ごした一日は、自然の恵みと、その環境を守る意義をあらためて胸に刻む機会となりました。

◆主 催:ゆうべつアウトドアクラブ YU‐PAL、湧別川のサクラマスを考える会

◆後 援:湧別町教育委員会、網走開発建設部、サッポロ エコロジー事務所、FRSコーポレーション株式会社、北海道新聞北見支社

◆企画制作:北海道新聞社営業局

自然に触れ合い、環境の大切さを学ぶクリーン北海道プロジェクト。14年目となる今年も、道内各所で計7回の活動を行います。第2弾は苫小牧で開催された、動物や自然に触れる体験を通して、人と自然の共生や生き物の大切さについて学ぶ様子を紹介します。好天に恵まれた開催日の6月28日、苫小牧市内や近郊から親子連れなど約90名が参加しました。

会場となったノーザンホースパークには、引退した競走馬やポニーなど約80頭の馬たちが生活しています。一方で、近年はフランスギクなどの指定外来種が周辺に広がり、生態系への影響が懸念されています。豊かな自然環境を守るには、こうした外来植物の駆除が欠かせません。また、今年も帯広畜産大学・柳川教授によるヒグマの生態についての青空ミニ講座が開かれ、参加者たちは興味深そうに講師の話に聞き入り、剥製に触れる体験に目を輝かせていました。

参加者たちは園内に広がるフランスギクなどの外来種を次々と手で抜いていき、わずか1時間で90リットルのゴミ袋約40袋分を回収。環境保全への手応えを実感することができました。作業後は引き馬体験などのアクティビティタイム。明るい日差しのもと、馬の力強さや温かさを間近で感じ、笑顔が広がりました。参加した山田宏枝さん(39歳)は、「今年は花がたくさん咲いている状態でフランスギクを抜くことができ、昨年よりも多く駆除できたので、来年は少しでも減っていてくれたらうれしいです。来年もぜひ参加したいです」と話していました。

この日は苫小牧としては珍しく気温が高めでしたが、緑に囲まれた心地よい環境のなかで、参加者たちは清々しい気持ちで活動を終えることができました。馬との触れ合いや外来種の駆除を通じて、生物多様性や自然との関わりについて深く考えるきっかけとなり、ふだんの暮らしの中で自然に目を向ける意識が高まった様子がうかがえました。ふるさとの自然を守るために、自分たちができることから始める――そんな想いを育むプロジェクトの今後にも、どうぞご期待ください。

◆主 催:ノーザンホースパーク

◆後 援:北海道新聞社

◆企画制作:北海道新聞社営業局

さまざまな取り組みを通して自然に触れ合い、環境の大切さを学ぶクリーン北海道プロジェクト。14年目の今年も道内各所で計7回の活動を行います。第1弾は旭川・江丹別川で行われた特定外来生物ウチダザリガニの駆除活動を通し、自然を守る大切さを学ぶ体験の様子をご紹介します。最高気温28度の夏日となった6月14日、親子連れや高校生など111名が参加して開催されました。

豊かな自然が身近に存在する旭川市ですが、市内の江丹別川ではウチダザリガニが確認されており、在来の水生生物や生態系に悪影響を及ぼしています。ウチダザリガニが旭川市で初めて発見されたのは2005年。以来、市民団体や旭川市生物多様性推進協議会が協力して、継続的な防除活動を行ってきました。今回も旭川市内外から多くの参加者が集まり、力を合わせて駆除作業に取り組みました。

炎天下の中、参加者たちは胴長を着てざぶざぶと川に入り、網を使って水中のザリガニを探しました。例年の活動の成果か、今年はザリガニの数が少なく、見つけるのに苦労しましたが、前日に仕掛けたわなにかかっていたものを含めて200匹以上を捕獲することができました。その後、塩ゆでにされたザリガニの試食も行われ、参加者からは「甘い」「エビみたいな味」「塩味がちょうどいい」「おいしい」などの声が上がりました。参加した新谷博さん(11歳)は「ザリガニが意外に大きかった。1匹しか獲れなかったけど、川が冷たくて楽しかった」と笑顔で話してくれました。

ザリガニが見つかった瞬間には歓声が上がり、誇らしげに手にする姿があちこちで見られました。冷たい川の水に触れながら、子どもから大人まで夢中になって川と向き合い、楽しく学びのある時間を過ごしました。駆除活動を通して、地域の自然環境を守るための取り組みに実際に参加することで、自然への関心や保全意識の高まりを感じた参加者たち。毎年行ってきた駆除活動の手応えを感じ、継続することの大切さを実感できました。今後の活動への期待も高まります。

◆主 催:旭川ウチダザリガニ防除隊

◆後 援:旭川市、北海道新聞旭川支社