どんな時でも、

私たちを癒やしてくれる地域の自然。

その恩返しをするために

TOYOTA SOCIAL FES!!が、今年も開催されます。

楽しみながら自然を守るという想いのもと、

2012年に日本全国47都道府県で始まったこの活動。

12年間で10万人以上の方に参加いただきました。

みんなで地域に集まって、自分たちの手で。

さぁ、自然を守るを、一緒に楽しく。

TOYOTA SOCIAL FES!! Presents

北海道新聞社

【TSF!!2021】北海道函館・室蘭開催

北海道でのTOYOTA SOCIAL FES!! は2021年12月19日、「縄文人に学ぶ、サステナブルな暮らし」をテーマにオンラインでイベントを開催いたしました。今年は新型コロナウイルスの影響で現地リアル開催はなく、メインスタジオと3名のリモート出演者を結ぶ形で開催し、定員200名のところ多数のご応募をいただきました。

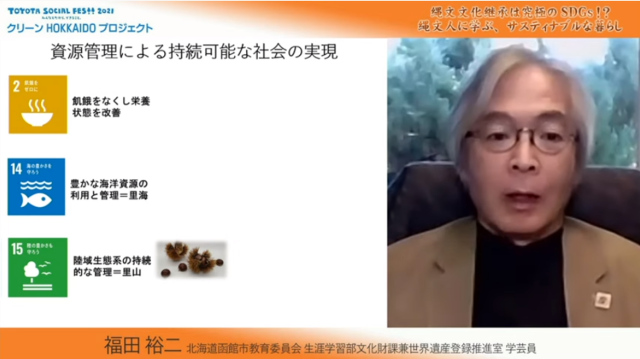

函館市教育委員会・福田さんによるミニ講座では、SDG‘sの各目標と照らし合わせると縄文時代は多くの部分で目標到達に近かったこと、伊達市教育委員会・永谷さんのミニ講座では北黄金貝塚の動画や写真を用いながら、これからの生き方のヒントが縄文遺跡に秘められていることなどについて興味深いレクチャーが行われました。また、タレント・藤岡みなみさん、俳優・中山卓也さん、縄文ZINE編集長・望月さん各々による縄文魅力プレゼンでは、それぞれの独自の視点で白熱した縄文PR合戦が繰り広げられました。

縄文は時間的には遥か昔の遠い存在ですが、空間的にはとても近い存在といえます。日本全国各地で今でも縄文遺跡のうえに住居があったり、学校に遺跡が隣接していたりするエリアが多数存在します。考古学の中でも、一番親しみを持ちやすいのが縄文かもしれません。そのためか、今回のオンラインイベントには老若男女問わず多くの人が参加してくれました。今回のイベントをきっかけに縄文を自分ごととして捉えて貰えたら嬉しい限りです。

今回はオンラインでの開催であったため縄文遺跡に直接足を運んで、縄文の魅力を五感で体感することはできませんでしたが、その代り、オンラインの特性を生かし、道内に限らず全国の遺跡の特長や魅力を動画や画像を通じて、一度にお伝えする事ができました。コロナが終息した際には、たくさんの人たちに縄文遺跡を訪れてもらうきっかけになることを願っています。

オンライン開催のメリットがあった一方、やはり今後は、参加者の皆様と交流を図れる現地開催もできると良いなと思いました。また、今回は動画で防災給電のご紹介を行いましたが、来年度以降は、ぜひ現地で実物車両による給電デモンストレーションをご覧頂きたいですね。

縄文文化の魅力発信は今に始まった話ではありませんが、昨年、悲願の世界文化遺産に登録されたことは、その理解度を広く浸透させる大きなきっかけになったといえます。また、1万年続いた縄文文化を未来に継承することは、一朝一夕で成しえることではありませんが、縄文文化から現代に必要な知恵や知識を学びつつ、確実に後世に伝えていくことが、人類や地球の持続可能性につながっていくと考えます。北海道に限らず、同じく世界遺産に縄文遺跡が登録された北東北エリアとの連携も面白いかもしれません。今回参加してくださった皆さん、ありがとうございました!

【TSF!!2021】北海道札幌開催

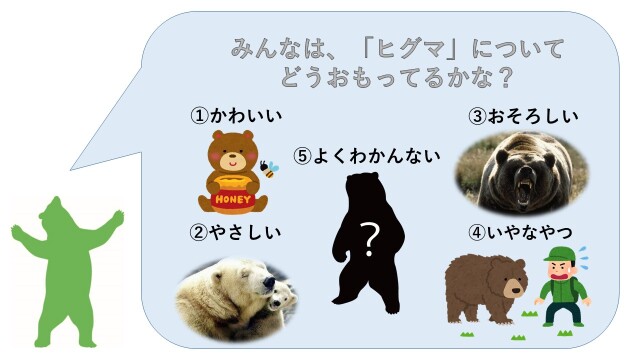

北海道でのTOYOTA SOCIAL FES!!は12月11日、札幌市にて「ヒグマの生態と私たちの共生について」を開催しました。今年は新型コロナウイルスの影響で、現地での実施はなく完全オンラインにて開催し、定員100名のところ、多数のご応募をいただきました。

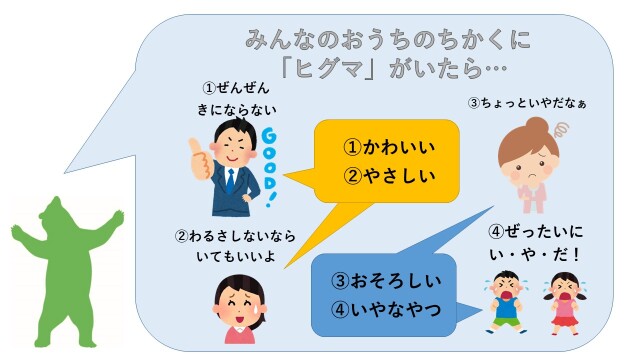

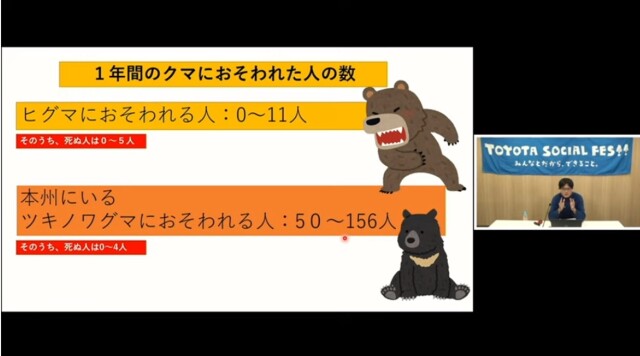

近年、北海道では頻繁にニュースになっている「ヒグマ」ですが、果たしてヒグマだけが悪いのでしょうか。年々北海道の自然環境にも変化が訪れておりヒグマと共生するためには、我々人間も自然環境に意識を向けた生活を志す必要性があります。今回のイベントでは、「ヒグマは恐ろしいだけの存在ではなく我々と共生できる生物である」という部分について楽しく学びました。

確かにヒグマは恐ろしい存在に見えるかもしれません。しかしながらヒグマの直接的な被害は、毒蛇やスズメバチに比べると圧倒的に少ないのです。生ごみの放置や草刈りの怠りなどで、住宅街に侵入してしまうことがありますが、我々の日常生活で注意を払っていれば防げた被害はたくさんあります。ヒグマのみならず、野生生物との正しい付き合い方を考える事のできる機会がもっと必要なのではないでしょうか。

今回は「ヒグマ」に焦点を当てた講義でしたが、北海道にはたくさんの種類の野生生物が生息しています。野生生物による被害のニュースを見て、単純に恐れるだけではなく「どうしたら被害をなくせたか」を考えることが大切です。今回講義を行っていただいた公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会の方々は、児童会館や小学校などで講義を行うことで、野生生物との正しい付き合い方を考える機会を増やしたいと考えています。

本来であれば、住宅街にヒグマが出にくいようにする対策として、草刈り体験などを予定していましたが、今年はコロナ禍もあり実際に行うことができませんでした。やはり講義をしたあとに対策体験をすることで、より自然環境への意識が高まるのではと考えています。来年度以降は是非、講義と実技をセットで行いたいですね。

今回のヒグマについて学ぶ活動で、すぐにヒグマへの恐怖がなくなるわけではありません。しかし北海道で生活する以上ヒグマや他の野生生物との共生は、切っても切れない関係にあります。しっかりと野生生物の生態を理解し、恐れずに隣人として認識してもらうために、このような「野生生物との共生を考える機会」を増やしていきたいですね。参加してくださったみなさん、ありがとうございました!