どんな時でも、

私たちを癒やしてくれる地域の自然。

その恩返しをするために

TOYOTA SOCIAL FES!!が、今年も開催されます。

楽しみながら自然を守るという想いのもと、

2012年に日本全国47都道府県で始まったこの活動。

12年間で10万人以上の方に参加いただきました。

みんなで地域に集まって、自分たちの手で。

さぁ、自然を守るを、一緒に楽しく。

TOYOTA SOCIAL FES!! Presents

デーリー東北新聞社/東奥日報社

青森市の青森駅周辺は、かつて青函連絡船の岸壁拡充で砂浜が失われましたが、国・県と市民の力で「あおもり駅前ビーチ」としてよみがえりつつあります。9月10日、より美しい姿で未来につなごうとTOYOTA SOCIAL FES!!が開かれ、県内から約100人が集まりました。対面開催は4年ぶりで、家族連れや仕事仲間、ボランティアグループなど幅広い年代のみなさんにご参加いただきました。

参加者はまず、県営浅虫水族館の櫛引俊彦飼育展示部長から、青森県を囲む日本海と太平洋、陸奥湾それぞれに多様な生物がいることを学習。続いてビーチを管理する、あおもりみなとクラブの志田崇理事が、失われた砂浜が復活し生物も戻った経緯や、自生する海草アマモが二酸化炭素(CO2)を吸収することを説明。漂着ゴミの多さを指摘し「清掃活動はありがたい」と話しました。

いよいよ始まった清掃活動では、参加者たちがかごやトングを持って砂浜のゴミを拾い集めたほか、海に入ってゴミを引き上げた参加者も。記念撮影も楽しみながら清掃を終えると、空き缶やペットボトル、花火、ポリ袋、流木などの山ができました。続いて地引き網を体験。親子らが「いち、に、いち、に」の掛け声に合わせて網を引き上げると、たくさんのフグの稚魚やアミメハギなどが取れ、子どもたちは「カレイいた!」「カニだカニ!」と大はしゃぎ。最後はスゲアマモ約100本をビーチの浅瀬に丁寧に植え付けました。参加者はこの日の活動を通して、青森湾の豊かな自然を肌で感じ取った様子でした。

集めたゴミをまとめ、全員で記念撮影。2021年7月のオープンから2年たち、青森県民や観光客らの憩いの場になったビーチの環境を守ることができました。五所川原市から参加した高校生は「たくさんの魚を目の当たりにし、海の環境を守りたい思いが強まりました」と話してくれたほか、「40年ほど前は触れなかった海に今日、水に入って清掃できることがすごい」という感想もありました。私たちができることの積み重ねが身近な自然環境を守り、日本などが2050年までに目指す地球温暖化防止策「カーボンニュートラル」にもつながっていきます。

◆主 催:東奥日報社

◆共 催:NPO法人あおもりみなとクラブ

日照時間が長く、穏やかな気候風土の八戸地域は、多様な植物や清らかな水を生かして発展してきました。この美しい自然環境を壊すことなく未来につなぐことが、今を生きる私たちには求められています。4年ぶりの現地開催となった今年のTOYOTA SOCIAL FES!!では、地域の自然について知り、それを守り続けるために何ができるかを考えました。

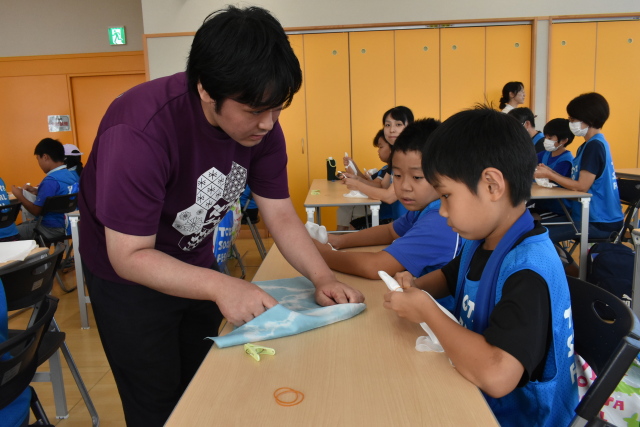

9月3日、会場の八戸市津波防災センターには、幅広い年代の約50人の参加者が集まりました。まずは、八戸工業大学准教授の川守田礼子さんによる、かつてこの地域で栄えた、きれいな水を必要とする藍染めについて学ぶ講座からスタート。そして、今回の活動のために春から市内で育てられた藍を使い「生葉染」の体験をしました。参加者は同大学の学生たちのアドバイスを受けながら藍の葉を何枚も摘んで袋に入れ、水と合わせて染液を作り、輪ゴムで絞り模様をつけた真っ白い布を浸けて時間を置きました。

染液から引き上げたばかりの布は緑色でしたが、空気にさらすことでだんだんと淡い青に変化。子どもたちの歓声が響き渡りました。

生葉染の後は、海を臨む沼館緑地公園に移動してゴミ拾い。よく見ると、草むらの陰にはたばこの吸い殻、弁当の空き箱などがあり、みんなで一つ一つ拾い集めました。両親と参加した、八戸市立新井田小4年の坂本諒介君は「初めての藍染めはとても楽しかったし、ペットボトルや空き缶をたくさん拾ったよ」と話してくれました。

生葉染ができるのは、この地域にきれいな水と澄んだ空気があるからです。この体験を通して、きれいな水があることのありがたさと、その水の源となる自然環境を保護することの大切さを学びました。ゴミをポイ捨てしないのはもちろんですが、普段から市民一人一人がゴミ拾いなどを積極的に行い、この恵まれた自然をきれいに保つ行動をすることが大切です。清らかな水と美しい緑があふれるこの地域を、未来のために守っていきましょう。

◆主 催:デーリー東北新聞社

◆共 催:特定非営利活動法人 循環型社会創造ネットワーク(CROSS)

◆協 力:学校法人八戸工業大学、青森県環境教育促進協議会